我们的典型客户就两类,其中90%左右是三四线城市的低收入群体,也就是所谓的‘屌丝’;另外10%则是一些中高收入群体的小老板,如煤老板、包工头等。”

说话的人是傅政军,9158创始人,他打造了国内最早的直播平台,早在2015年,他就对直播付费用户做出了自己判断。

一群普通人捧红了另一群普通人,平台宁愿花费千万,也要挖到绝对头部的主播。斗鱼先后用3000万从企鹅电竞挖了张大仙,4500万从虎牙挖来了嗨氏。MC天佑、电竞主播卢本伟等等金字塔尖的幸运者,正在享受他们的人生巅峰。 那是直播最好的时代。

今年,斗鱼辗转上市,虎牙股价相比高点近乎腰斩,熊猫直播则悄然退场,不少大主播已成了江湖传说。 直到她出现,人们才意识到,直播圈还是当年的直播圈。

一个本名张某花、ID“乔碧萝殿下”的中年女子,因为一场意外露脸而现了原形的直播,成了直播圈的顶级流量。 舆论将火力瞄准了乔碧萝打赏榜单排名第一的用户。是谁在未曾谋面的情况下,为她一掷千金。 这并不是个例,颜值主播或者说大多数主播的生存哲学,就是找到一个“无私”的打榜土豪。

就此,刺猬公社访谈了十余位直播用户、主播和从业者,试图从使用者的视角,解答关乎直播行业核心盈利模式的问题:为什么会有人给主播刷那么多礼物?

32岁的我,看直播花了200万

版纳是个生活在华北某三线城市的生意人,他或许有资格回答刚才的问题。从看直播到现在,3年的时间,他花出去的钱少说在200万左右。 当地私营单位的年平均工资4万出头,这意味着,200万相当于一个普通白领50年的工资之和。生意不顺利的时候,版纳总想,“现在我要是多两百万,肯定会轻松很多”。 这是打榜者的“通病”,版纳觉得。

喜马拉雅和网易云音乐都有音频直播功能

在接受刺猬公社访谈前一天的晚上,他为一个音频直播平台主播刷了300块的礼物。这是版纳现在会打赏的少数几个主播。

虽然在数额上,无法和他前几年的“高光时刻”相提并论。

2017年,版纳正在和陌陌上的一个女主播“谈恋爱”,他觉得要支持女朋友的事业,一次性打赏过20多万。他自认为也是一个“没有什么物欲的人”,所以习惯于通过成就别人来得到一些满足感。

他觉得自己不是一个喜欢花钱追女孩子的人。既然大家已经是男女朋友,打赏就不存在追求的问题,他慷慨地拿出了真金白银。

现在,版纳觉得那时的自己“比较傻”。“人在满足了物质生存需求的前提下,追求的不就是成就感和存在感嘛。”版纳这样总结给主播送礼物的出发点,他觉得,打赏之后获得的情绪释放和“有些虚假的成就感”,可以缓解生活中面临的压力。

面对现实中的压力和“寂寞”,版纳希望在网络上能有一份“更稳定的情感寄托”。“在我情绪很糟糕失控的时候,可以帮我缓解。”版纳觉得,这是主播给他带来的帮助,对他而言,这个主播“好像心理医生”。音频直播平台上的女主播虽然看不见身影,但她们“温润和善良”的性格也可以吸引他的注意力。

莫娜也被大家认为“温润和善良”的女孩,她本科毕业于一所知名传媒院校播音主持专业,读研期间做过一段时间主播,直播一些生活日常。本来是想玩一玩,但没过两三天,就有用户付费开通了她直播间的“守护”(拥有粉丝榜置顶等特权),礼物收益很快达到近千元,甚至还有非常喜欢她的观众拉起了粉丝QQ群。

版纳所说的“存在感”,莫娜也能从自己的粉丝中感觉到。她觉得,粉丝之间有一颗攀比心——总有这种情况:一有人给她送礼物,就会有另外的人“跟进”,像是在比较谁的礼物更多,来证明自己的“主权”或者“存在感”。

莫娜觉得这是一种压力,她不愿长期处在这样的环境中。莫娜这样的新人主播,正是主播经纪、运营人员重点“拉新”的对象。在成为签约主播后,将接受更加系统化的关于如何刷礼物的话术培训,以及如何服务好“高价值客户”的种种技巧。

刺猬公社在某直播培训公号发现了一个“主播培训案例”,摘录如下:

「......关系处得很到位,粉丝(比较有消费能力的那种高价值粉丝)生日、过年过节的时候她都有用心的去花钱送一些别出心裁的礼物,平时私底下也会经常和这些粉丝之间保持着很好的联系......这样的主播没有理由收入不高啊。」

小南是签约的游戏主播。但他不只是直播,还会给其他主播刷礼物。他不是一个大主播,礼物最多的时候一个月流水六万多,大部分时候一万左右,收入“扣了税到手4-6k”。熊猫直播倒闭之前,小南被扣了五个月工资,平台方先说开不出票,后来直接不给了。

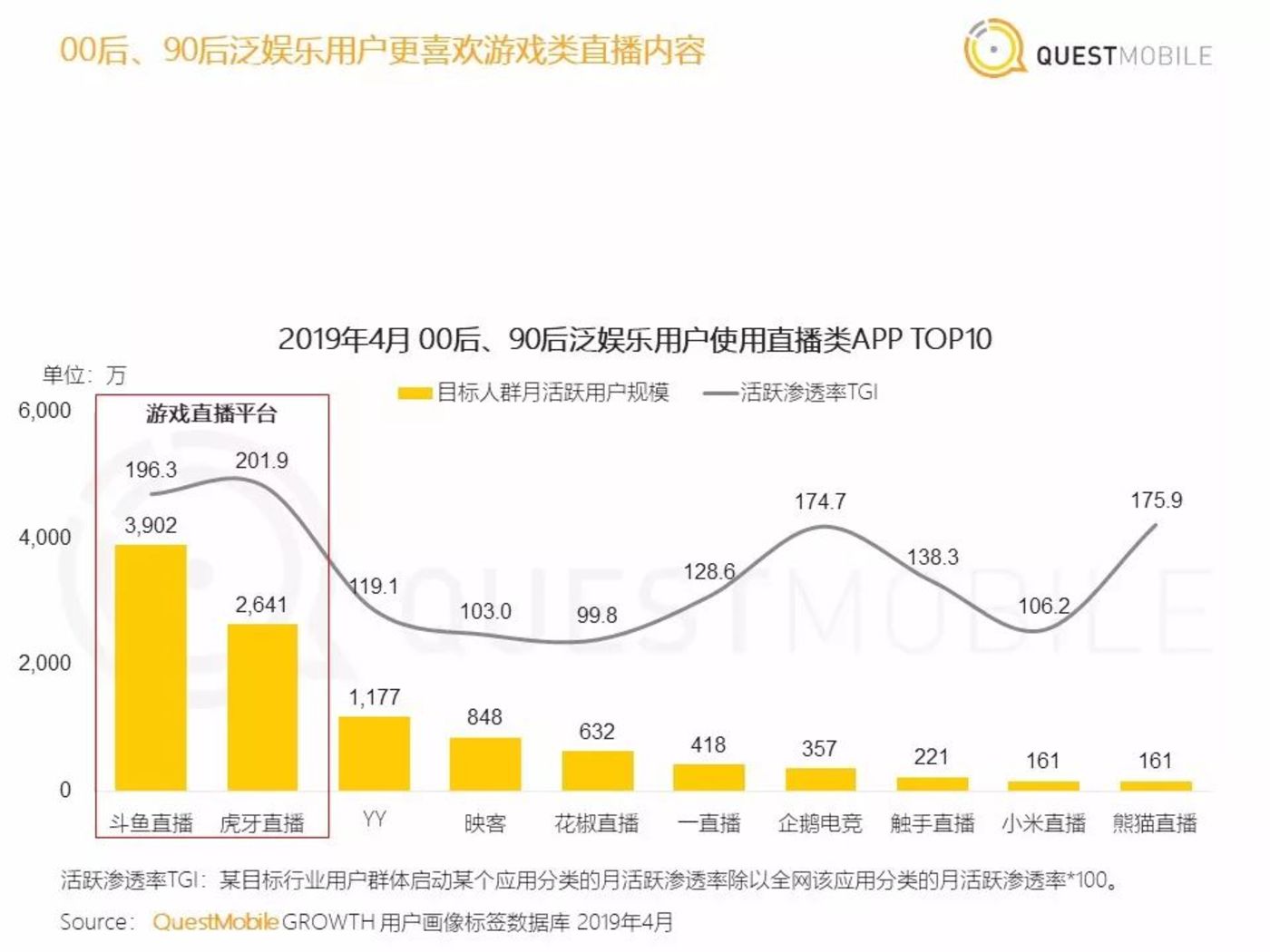

年轻泛娱乐用户更喜欢游戏类直播内容 图源:QuestMobile

这在主播群体中很常见,有时主播为了提升自己的热度,会主动给其他主播刷礼物提升存在感,借此引流粉丝。小南说,给他刷礼物的也有一起打游戏的朋友,“捧捧场啥的”。 从给主播送礼物的动因上看,相比版纳,小南的想法则直接得多,“肯定是为了跟女主播睡觉啊”。

成就感和获得感,很大程度上是直播头部消费阶层的驱动力。

我月入一万,只想给主播刷辣条

高消费阶层只占直播观众的极少数。游戏主播小南也说,他的粉丝有不少都是只办一个粉丝卡,之后就只给刷免费礼物了。“微氪”或者接近“白嫖”(一分钱也不花)的用户,才是最广大的直播用户群。

毕业三年后,阿越在深圳一家广告公司做策划,月薪一万多。看游戏直播是他的休闲方式,但最多的一次,他也只打赏了一个B坷垃三个666。B坷垃和666都是B站直播间的礼物,分别约合人民币10元和0.66元。

百度知道甚至有专门的问答,教用户在B站送免费礼物

B站的礼物理论上都是付费的,基本可以通过积分兑换等不花钱的方式得到。阿越办了一个B站大会员,每个月可以收到5B币(约合人民币5元),可以用于兑换金瓜子买礼物。虽然送礼物挺频繁的,和版纳一样在接受访谈前一天都送过礼物,但阿越确实没有在直播刷礼物上专门花过钱。

关注许多主播“雨露均沾”是直播的“白嫖”用户群的另一个共同点。

西西也是个和阿越一样爱看游戏直播的重度用户,在斗鱼看炉石直播的时候,关注了狗贼、异灵术、王师傅和涛妹四个主播。他自称“从来不互动”,虽然和阿越一样都是收入差不多的公司白领,但不会用自己的钱给主播送任何礼物。

他对主播的支持,就是给主播们贡献在线时长和点击量。西西对关注主播的上线时段如数家珍,没事就点进直播间看看。

但“微氪”或者近乎“白嫖”的用户,“用户体验”某种程度上也不差。

“送完礼物之后,觉得其他观众都可爱起来了。” 阿越这样描述刷礼物的感觉。虽然数额不多,但和刷了高额礼物的版纳非常相似:“就好像花很多钱去玩游戏的人,更多是从身边一起玩游戏的玩家身上得到精神满足。”

版纳和阿越都能在打赏之后产生一种“参与感”。不论钱多钱少,能拉近和主播以及其他观众的距离,带来“一群人参加一个活动的感觉”。

但他们不是直播平台的目标用户。正如文章开头傅政军提出的“百分之九十和百分之十”规律所言,阿越和西西这种正处于事业上升期、阶层和生活都处于变化中的“准中产”中间人群,虽然能为直播贡献流量,但不为贡献营收。

你能看到的主播,都是我决定的

“我们每天就做三件事:盯主播直播、维护主播心态、看数据写运营方案。”大白做过公会又做过直播平台,目前在杭州一家名叫触手直播的平台做主播管理。为阿越和版纳维持这种参与感的,是主播背后的公会和直播平台,也就是大白这样的人。

某直播公会的推广文案

但在映客做主播运营的橙子是另一种工作状态,她负责对主播进行分层管理:对比较头部的主播,要帮他们做一些平台内的原创,打造个人栏目;对新人和中腰部的主播,给一些扶持、补贴之类,有时要帮他们“上推荐”。此外,还要根据用户反馈,筛选有潜力的主播进一步孵化。

对于主播,平台方不光投入了人力,还有海量资金。斗鱼上市前披露的招股书证实,主播拿到的收益分成和平台内容的成本比重,从2016年的67.7%上升到2019年第一季度的83.00%。不论直播平台还是公会,生存发展都必须依靠优质、发挥稳定的主播。

“直播平台相当于一条商业街,公会相当于街边店铺,主播就是店铺里售货员,直播用户就是街上的流量。”管理着十多个主播的大白告诉刺猬公社,“大家都是拿提成,所有东西都公平竞争,就看谁家的营业员能抓着用户,让他们买产品变现。” 这条街上的商品,就是平台提供的标准化定价的礼物。

对于公会和主播来说,用户的“买”和“送”其实是一回事,主播本质上不是在收礼物,而是想办法把礼物“卖”给用户——直播同行李佳琦和薇娅卖的是口红、零食、包包,他们卖的则是虚拟礼物:火箭、游艇、法拉利。

从产品到运营,直播平台的活动基本上都服务于用户活跃或者付费。“不然的话就失去了本身的意义”,开开说。他在深圳一家秀场直播做产品,除了常规的对接技术、整理需求,要更多面向“大额用户”,驱动用户付费。

做运营的大白,也有一套给主播的话术和培训,对“高价值粉丝”刷礼物进行引导。 鼓励、帮助甚至“引诱”你送礼物的,不只是主播,更是主播背后的公会、平台。 国内直播产品高度依赖这套营收玩法。

开开所在的秀场直播在10万左右,平台的用户月付费能到千万级,几乎是广告、游戏等高利润行业的6、7倍。但平台的营收,主要还得看版纳这样的大额付费用户。开开透露,“他们对主播的依赖性非常强,一个大额用户流失,直接会影响到平台当月的流水。”

结语

在《追踪三个月,看MC天佑如何统治直播江湖》完成后,文章作者、GQ杂志的何瑫做了一次分享,他是这样分析“谁在消费直播、谁在为主播狂刷礼物”的:

「底层或上层的人,他们完成阶层跃迁的可能性已经比较低,越是如此,他们越愿意投入时间、金钱,进行这种精神上的消费。 而这种所谓的中产阶级,相对来说是无心消遣的。一个人的阶层越是固化,他在精神上的花销有可能会越多。」

这与文章开头的傅政军的观点不谋而合:直播的消费者在社会经济地位上普遍处于两个极端:顶层和底层;是否有为直播花钱的意愿,和收入水平、受教育程度没有直接关系。

对于一些人来说,成为直播网红依然算是“好出路”:在美颜、假声等黑科技的帮衬下,即使没有足够漂亮,没有出众的才艺,仅凭聊天和唱歌跳舞,依然能收获不少关注。

足够幸运的话,还有粉丝送来源源不断的礼物,在一片光鲜中获取几万块的月收入也是有可能的。 但实际上,9158开始,能够在直播中名利双收的只是少数人。平台的扶持和用户的礼物,几乎是主播收入的全部来源。

当行业归于平淡,鲜有平台再用大笔现金挖主播,反而越发依赖主播的礼物分成时,就大多数主播而言,“唱歌跳舞月入过万”是个只能远望的海市蜃楼。

曾经为了做好游戏主播,一连直播打了十多个小时Dota的小南已经辞职不做主播了。他在家养了六只英短,一只柯基——四线小城,岁月静好。